|

||

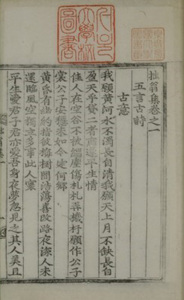

| ▲ 조선시대 문호였던 홍성민은 경상도 관찰사로 재임하던 선조 13년, 10년뒤인 23년 울산 좌수영(개운포)과 좌병영(병영성)을 둘러본후 시문을 지었다.(경상좌병영성의 현재 모습) | ||

10년간격 두차례 경상도 관찰사 지내며 울산·언양 등 순행

조선 때 귀양을 당한 사람들은 귀양살이에 드는 비용은 자신이 마련해야 했다. 귀양에 처해진 사람은 거의가 한때 벼슬자리에 있었던 사대부들이었으므로, 그들의 고통은 이루 헤아릴 수 없을 정도로 컸다. 귀양이라는 수렁에 떨어진 것만으로도 엄청난 충격이었던 터에 그 비용까지 마련해야 했음으로 그야말로 가시밭길이었다. 더욱이 청빈의 삶을 살았던 선비라면 유배지에서의 생활비를 마련하느라 노심초사한 심정은 과연 어땠을까?

#유배지에서 양식을 구하러 장사에 나서

홍성민(洪聖民)도 벼슬에서 쫓겨나 함경도 부령으로 귀양을 가게 됐다. 타고 갈 말이 없어 가산을 정리하여 말 여섯 마리를 사서 길을 떠났다. 갖고 간 식량은 금세 바닥이 났다. 주변 사람이 변방에서는 말이 귀하지 않으니, 말을 팔아 소를 사서 남에게 빌려주면 곡식을 얻을 수 있다고 했다. 그것만으로는 모자랐다. 결국 주위의 권유를 받아들여 바닷가의 소금과 오랑캐 땅의 곡식을 바꾸는 장사를 하여 먹고 살게 됐다. '소금을 팔아 곡식을 산 이야기(貿鹽販粟說)'란 글에 남겼다.

<부령에 유배된 지 몇 달이 지나자 쌀자루가 비어 먹을 것이 없었다. 그 곳에 사는 사람과 의논하니, 이렇게 말했다. "바닷가에서는 곡식은 귀하나 소금은 흔하고, 오랑캐 땅에서는 곡식은 풍부하나 소금은 부족하오. 바닷가의 소금을 사다가 오랑캐 땅의 곡식과 바꾸면 그 이문이 밑천으로 들인 곡식보다 몇 갑절은 남을 것이오. 그러면 입에 풀칠은 할 수 있을 것이니, 그대는 근심하지 마시오."

오랫동안 주저하자 급기야 마른 창자에서 소리가 나고 아이종까지 성을 냈다. 잠시나마 목숨을 부지하려는 생각에 실행에 옮기기로 했다. 하지만 부끄러워 낯이 달아오르고 마음이 편치 못했다. 결국 아이종을 시켜 몇 말의 곡식을 갖고 바닷가로 달려가 소금을 사오게 하니, 소금이 열 말 정도 됐다. 소금을 북관으로 갖고 가 곡식으로 바꿔 오게 하니, 스무 말 정도 됐다. 거의 보름이 걸렸다. 말은 골병이 들고 아이종은 지쳤지만, 그래도 내 배는 굶주리지 않게 됐다. --중략(中略)--

처음에는 부끄러웠고 중간에는 마음을 졸였고 마지막에는 양식을 얻은 것이 다행스럽게 됐다. 양식을 얻으면 살고 얻지 못하면 죽는 처지인지라 밤낮으로 목을 빼고 쌀 한 되라도 얻기를 바라면서 그저 장사를 계속하지 못할까 걱정했다. 마음에 걸리는 것은 오직 이 한 가지 뿐이었다. 목숨이 급박하여 수치스럽다는 처음의 마음은 잃어버리고, 시간이 지나면서 습관이 돼 마침내 다른 사람이 됐다. 때때로 웃음을 지으면서 스스로를 욕되게 하지만, 실컷 웃고 나면 다시 자신이 가련하고 애석한 마음이 들었다. --하략(下略)-->

늘그막에 귀양살이를 하면서 구복(口腹)이 빌미가 돼 양식을 마련해야 하는 처지에 놓이자, 장사가 아니면 할 수 있는 일이 없게 됐으니 어찌했으랴? 선비로서는 장사를 한 일이 참으로 부끄러운 일이었으리라. 그러나 시간이 지나면서 굶는 것에 비하면 부끄러움은 아무 것도 아니라는 사실을 깨닫게 된 것이다.

|

||

| ▲ 졸옹 홍성민의 묘. | ||

#경상도관찰사로 4편의 태화루 시 지어

홍성민은 전후 10년 간격으로 두 차례에 걸쳐 경상도 관찰사를 지냈다. 도내를 순행했다. 울산과 언양에도 들렀다. 많은 시문을 남겼다. 연일[延日東軒韻]과 상주[次尙州東軒韻]· 안동[次安東東軒韻]·하양[次河陽東軒韻]·청도[次淸道東軒韻], 함안[咸安東軒韻]·김해[金海東軒韻] 등지의 시를 지었다. 일일이 꼽을 수가 없을 정도다.

언양을 둘러보고는 그의 고조 홍경손(洪敬孫)이 단종 1년(1452년)에 경상도 도사(都事)로 재직할 때 언양동헌을 읊은 '언양 평근당(平近堂)'이란 시를 떠올리며 '언양동헌, 고조부의 운을 따라[次彦陽東軒高祖韻]'란 시를 지었다. <지난 밤 꿈 속에서 한양엘 갔었더니/ 깨어보니 여기는 남쪽 끝 머나먼 곳./ 문미(門楣) 사이로 고조부 필적을 보았더니/ 나그네 마음 속은 여기가 고향인 듯,/ 그림자 비친 주렴 안개에 젖어 촉촉한데/ 연못가 정자는 바람 불어 시원하네./ 언양에서 대를 이어 임금 은혜 입으니/ 고조 현손(玄孫) 한 번씩 상쾌하게 잘 놀겠네.>

울산에서는 태화루에도 올랐다. 태화루 시 네 편을 남겼다. '울산 태화루[蔚山太和樓韻]'와 '다시 태화루에서[次太和樓韻]', 그리고 10년만에 다시 태화루를 찾아 지은 '십년만에 다시 태화루에 올라[蔚山太和樓韻]', '태화루에서 다시 시를 쓰다[太和樓韻)]이다. 울산광역시 문화원연합회가 지난 5월에 펴낸 '태화루 시문집(송수환 번역, 성범중 교열)'에 소개돼 있다.

맨 처음 지은 '울산 태화루[蔚山太和樓韻]'는 다음과 같다. <선산(仙山) 십이루인가 의심했더니/ 밤새 바다에 떠서 중류로 내려왔네./ 나를 듯한 기상은 자라 등처럼 가볍고/ 기묘한 그림은 호랑이 머리처럼 아름답네./ 주렴 사이 구름은 물결에 부딪쳐 흔들리고/ 옥 같은 난간에는 가을 달빛이 서렸구나./ 삼청(三淸) 세계와 언약이 있지 않고서야/ 내 어찌 오늘 태화루에서 노닐 수 있을까?>

|

||

| ▲ 졸옹집. | ||

#서경덕ㆍ이황에게 배운 신진사류의 지도자

홍성민(洪聖民)은 조선 중종 31년(1536년)에 황해도 관찰사를 지낸 아버지 춘경(春卿)과 어머니 고성이씨(固城李氏)의 셋째 아들로 태어났다. 임진왜란의 소용돌이가 휘몰아치던 선조 27년(1594년) 6월에 숨졌다. 본관은 남양(南陽). 자는 시가(時可). 호는 졸옹(拙翁). 시호는 문정(文貞).

5살 때 어머니가 세상을 떠났고, 13살 때에는 아버지가 돌아가셨다. 일찍 부모가 숨졌으나, 학문 연마에 힘썼다. 당대의 대학자 서경덕(徐敬德)과 이황(李滉)에게서 배웠다. 명종 16년(1561년)에 진사시에 합격하고, 3년 뒤 명종 19년(1564년)에 문과에 급제하여 승문원의 권지부정자로 벼슬길에 나갔다.

명종 22년(1567년)에는 출세길이 보장되는 사가독서(賜暇讀書)에 뽑혔다. 선조 5년(1572년)에 서장관으로 중국을 다녀온 뒤, 다음해에 관리들의 인사권을 갖는 이조정랑이 됐다. 그 뒤 승지와 대사간 등을 거쳐 선조 13년(1580년) 2월에 경상도 관찰사로 임명돼 다음해까지 2년여 재직했다. 각 고을을 돌면서 민생을 살피는 한편 많은 시문을 지었다.

그 뒤 부제학과 예조판서를 지냈으며, 잠시 경기도 관찰사로 나갔다. 예조판서와 이조판서를 거쳐 대사헌이 됐다. 선조 23년(1590년)에는 10년만에 다시 경상도 관찰사를 맡았다. 두 번째 경상도 관찰사로 근무한 때는 일본의 도요토미 히데요시(豊臣秀吉)가 조선을 침략할 준비에 여념이 없던 시기였다. 통신사 황윤길과 김성일 일행이 그가 근무하던 경상도 감영을 거쳐 일본에 사신으로 갔다. 두 나라 사이에 긴장이 점차 고조돼갔다.

경상도 관찰사로 있던 그 해(1590년) 8월에 명나라의 대명회전(大明會典)에 태조 이성계의 종계(宗系)가 잘못돼 있던 것이 바로 고쳐지자, 그 공로를 인정받아 광국공신(光國功臣) 익성군(益城君)에 봉해졌으며 판중추부사가 됐다. 그러나 선조 24년(1591년) 6월에 벼슬길에서 쫓겨나 함경도 부령으로 유배됐다. 임진왜란이 일어난 선조 25년(1592년) 5월에 풀려나 승문원 제조로 복귀했다. 이어 대제학과 호조판서를 지내다가 임진왜란이 한창이던 선조 27년(1594년) 8월에 향년 59세로 세상을 떴다.

그는 천성이 간결하고 담백하여 세속에 물들지 않았다. 학문과 시문은 일치한다는 입장을 보였다. 학문은 의리를 궁구하여 몸소 체험을 통해 깨닫는 것이고, 시문은 사물에 접촉해서 마음에 감응하는 것이라 했다. 사람은 곧지만 기품의 구애와 물욕의 은폐로 손실되므로 항상 정리(正理)를 지켜야 한다고 강조했다. 당대 신진사류의 지도자였다.

문집으로는 10권 4책의 '졸옹집(拙翁集)'이 있다. 인조 12년(1634년) 손자 홍명구(洪命耉)가 편집, 간행했다. 시 662수와 부(賦) 1편, 설(說) 6편, 논(論) 3편 등이 실려 있다.

#감수성 풍부한 정갈한 시 작품

그의 시는 티 없이 맑은 감수성이 돋보인다. '매화'를 그린 '영매(詠梅)' 세 수(首) 가운데 한 수를 보자. <雪裏寒花品格新/ 明珠姿態玉精神/ 疎枝欲近還驚訝/ 無限淸香苦逼人 (눈 속의 찬 꽃이 품격 돋보여/ 진주 같은 얼굴에 백옥의 정신/ 성긴 가지 다가가단 깜짝 놀라리./ 무한한 맑은 향기 왈칵 대들기에--.)> 눈 속에서 홀로 피어나 살금살금 암향(暗香)을 퍼뜨리는 매화의 기품을 섬세하고도 날카로운 안목으로 묘사한 솜씨가 놀랍다.

선조 13년(1580년)과 10년 뒤 선조 23년(1590년)의 경상도 관찰사 재직시에 울산을 순행한 뒤에 남긴 시문에서도 유감 없이 발휘됐다. 지금의 남구 황성동 개운포에 자리잡은 좌수영(左水營)과 중구 병영동에 있었던 좌병영(左兵營)을 둘러보는 일도 잊지 않았다. 울산광역시가 펴낸 한시집 '태화강에 배 띄우고(송수환 번역)'에 좌수영을 둘러보고 쓴 시가 소개돼 있다.

<여기는 참으로 작은 봉래산이라/ 평평한 자라등에 백척 대(臺)가 솟았네./ 춤추는 학은 때때로 내려앉고/ 바람에 놀란 파도는 철썩이며 오가네./ 숲 적신 이슬에는 바위에 핀 꽃 떨어지고/ 햇살은 바다 안개 걷어내며 산골에도 내려오네./ 피리소리 시끄러운 저녁 술빛도 고운데/ 고운(孤雲) 선생 영혼은 이 밤엔 돌아오실까,/ 천년 지난 자라등에 아직도 대(臺)가 남았는데/ 외돛에 부는 바람이 나를 끌어당기네./ 삼산에 안개 걷혀 산 꼭대기 드러나고/ 반공(半空)에 햇살 퍼져 바다 문이 열리네./ 찌든 갓끈 씻으니 은물결이 휘감고/ 처용 소매 펄럭이니 신기루가 감도는데/ 옥피리 가락에 사람들도 흩어지고/ 석양에 놀란 학이 혼자서 배회하네. '아름다운 울산 좌수영 마루의 운을 따라[次左水營板上韻]'>

좌병영을 둘러보고도 시를 썼다. <원문(轅門)에 닿으니 더 갈 수 없는데/ 용맹한 군사들이 홰나무 가에 둘러섰네./ 오늘도 나라의 경계를 지키는 데에는 아무 일 없는지/ 활도 버려진 채 누각 높이 걸려 있네.// 피리 소리 들으며 즐거이 술잔 돌리니/ 모든 일에 한가롭고 여유가 있어 고개도 돌리지 않는구나,/ 끝 없는 파도는 장막 밖에 밀려오고/ 하늘 가득한 안개비는 시를 재촉하누나. '좌병영 운을 따라[次左兵營]'>

10년만의 울산 순행길에 원(原) 태화루를 다시 찾았다. '십년만에 다시 태화루에 올라[蔚山太和樓韻]'란 시를 지었다. <십 년만에 다시 태화루에 기대서니/ 그 때는 초여름이더니, 지금은 초가을이네./ 세상사에 시달려 머리카락 짧아져도/ 바람과 안개는 옛 물줄기를 바꾸지 않네./ 삼생(三生) 인연이 울산 땅에 맺혔는가?/ 태화루 벽에는 칠언시만 남아 있네./ 저녁노을 질 때까지 떠나지 않고 시 읊으니/ 다정한 물고기와 산새가 함께 놀아주네.>

#이여송에게 왜군 공격 독촉 편지 보내

임진왜란이 일어나고 한 달 뒤에 유배에서 풀려나 관직에 복귀하고는 전쟁수습에 골몰했다. 선조 26년(1593년)에 명나라 장군 이여송(李如松)에게 두 차례에 걸쳐 왜군에 대한 공격을 독촉하는 서신을 보냈다.

'상이제독여송서(上李提督如松書)'란 첫 번째 서신은 "왜군에 대한 반격에 나서 평양성을 이미 탈환했고, 호남의 우리 병사가 뒤를 든든히 받치고 있으므로 왜병을 무찔러 서울을 탈환할 수 있는 좋은 기회이니 군사를 더 보내어 공격"을 하기를 요청한 내용이다. '복상이제독서(復上李提督書)'란 두 번째 서신은 "적병의 세력이 약해졌을 때 재빨리 공격하여 때를 놓치는 어리석음를 범하지 않도록" 요청하는 내용이다. 그의 우국충정의 단심과 꼿꼿한 선비정신을 엿볼 수 있다.