언젠가부터 새해가 되면 설렘보다는 걱정이 앞서게 됐다. 세상을 더 많이 알고 책임의 무게를 체감하면서부터였던 것 같다.

이번 새해는 가슴 아픈 소식과 함께 찾아왔다. 친구의 아버지가 많이 편찮으시단다. 절친한 친구이고, 속 썩이던 어린 시절부터 뵈었던 분이라 나 역시 가슴이 덜컹했다. 철인처럼 강한 줄만 알았던 우리의 아버지가 앙상한 나뭇가지처럼 마른 모습을 보니 마음이 아팠다. 나이가 들면 늙게 되고 탄생과 소멸은 함께 하는 것이 자연의 순리지만 언젠가는 반드시 오는 '그 날'이 막상 닥치면 받아들이기가 쉽지 않다. 든든한 나무 그늘 아래에서 무럭무럭 자라 나를 지켜주던 나무의 키를 훌쩍 넘게 되면 병들고 시든 나무를 들여다보며 깨닫게 된다. 그 나무는 아낌없이 주는 나무였음을.

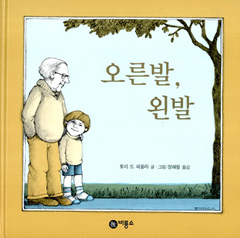

하나의 작은 사진 액자 같은 그림책 '오른발, 왼발'은 할아버지와 손자의 사랑이 듬뿍 담긴 따뜻한 이야기이다. 할아버지와 손자는 세상에서 가장 친한 친구다. 주인공 '보비'의 이름도 '보브'라는 할아버지의 이름을 따 지은 것이다. 보비는 할아버지의 손을 잡고 걸음마를 배웠다. 보비와 할아버지는 블록도 쌓고 산책도 하고 요리도 해 먹으며 추억을 만들어 간다. 보비가 할아버지에게 "나는 처음에 어떻게 걷게 되었어요?"라고 물으면 할아버지는 "내 손을 잡고 내 발을 따라 더듬더듬 걸었지. 오른발, 왼발. 오른발, 왼발. 이렇게"라고 이야기 해주었다. 보비가 다섯 살이 되던 해에 할아버지가 뇌졸중으로 쓰러지셨다. 석 달의 입원 끝에 돌아온 할아버지는 보비를 기억하지도 못하고 혼자서는 아무것도 못하는 아기가 되어버렸다. 보비는 할아버지가 낯설고 무서워 충격을 받지만 예전에 자기와 놀아주던 멋진 할아버지를 떠올리며 할아버지의 기억을 찾아주고 싶어한다. 할아버지와 함께 쌓던 블록을 가져와 마지막 블록을 올리는 순간 할아버지는 매번 그랬던 것처럼 재채기를 한다. 몸이 먼저 반응한 것이다. 추억의 힘은 대단했다. 블록 덕분에 할아버지는 조금씩 기억을 찾으며 행복해한다. 보비는 어렸을 적 할아버지가 자신에게 했던 것처럼 할아버지를 정성껏 돌본다. 병세가 점점 더 호전 되어가던 어느 날 할아버지가 말씀하셨다. "너, 나, 걷자." 할아버지의 마음을 읽은 보비는 할아버지에게 자신의 어깨를 내어드린다. 할아버지는 보비의 어깨에 손을 얹고 구령에 맞춰 떨리는 발을 옮긴다. "오른발, 왼발. 오른발, 왼발"

베르나르 베르베르의 '웃음'이라는 책 내용 중에는 이런 문구가 있다. 2세 때는 똥오줌 가리는 게 자랑거리, 3세 때는 이가 나는 게 자랑거리, 12세 때는 친구들 있다는 게 자랑거리, 18세 때는 자동차 운전할 수 있다는 게 자랑거리, 20세 때는 사랑을 할 수 있다는 게 자랑거리, 35세 때는 돈이 많은 게 자랑거리. 그 다음이 50세인데, 재밌는 건 이때부터는 자랑거리가 거꾸로 된다는 것이다. 50세 때는 돈이 많은 게 자랑거리, 60세 때는 사랑을 하는 게 자랑거리, 70세 때는 자동차 운전할 수 있다는 게 자랑거리, 75세 때는 친구들이 남아 있다는 게 자랑거리, 80세 때는 이가 남아 있다는 게 자랑거리, 85세 때는 똥오줌을 가릴 수 있다는 게 자랑거리. 결국 인생이란 너 나 할 것 없이 똥오줌 가리는 것 배워서 자랑스러워 하다가 사는 날 동안 똥오줌 내손으로 가리는 걸로 마감한다는 것이다.

이서림 동화작가