울산 동구의 대표 관광명소인 대왕암공원이 해녀들이 해산물을 불법 판매하는 과정에서 무단투기한 각종 쓰레기들로 몸살을 앓고 있다. 엄연히 출입과 영업이 금지된 장소에서 해녀들이 장사를 하면서 해안가가 쓰레기로 더럽혀지고 있는 상황인데도, 동구는 민원을 우려해 행정조치에 소극적인 모습을 보이고 있다.

9일 오전 찾은 대왕암공원 대왕교 옆 해안가.

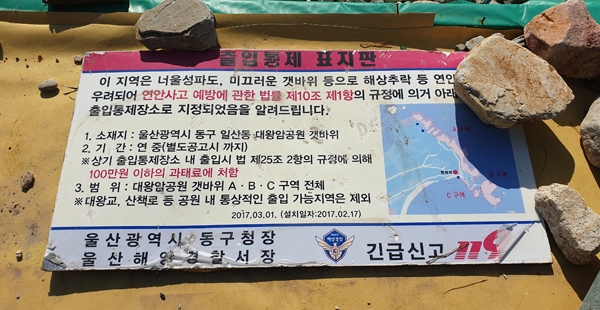

이곳은 주말만 되면 해녀들이 관광객을 대상으로 해산물 등을 판매하는 영업장으로 사용되는데, 장사를 하지 않는 평일에는 그 흔적들이 남아 쓰레기장을 방불케 한다. 이날도 파란 고무호스와 나무판자들이 나뒹구는 해안가 한쪽에는 노란 장판이 널브러져 있었다. 장판을 들춰보니 해경에서 설치한 '출입통제' 표지판이 있었다.

표지판대로라면 이곳은 엄연히 출입이 통제된 구역이지만, 해녀들은 이곳을 아무런 제제 없이 출입할 뿐만 아니라 영업까지 하고 있다. 표지판에 붉은 글씨로 적힌 '출입 시 100만 원 이하의 과태료'라는 말이 무색했다.

인근에서 대왕암공원을 청소하던 청소원에게 "왜 쓰레기를 치우지 않느냐"고 물으니 "잘못 치우면 해녀들과 시비가 붙어 골치 아프다"며 손사래를 쳤다. 청소원은 "바다에서 흘러들어온 것이 확실한 스티로폼이나 플라스틱만 회수할 수밖에 없다"고 털어놓았다.

대송동 주민 김모 씨는 "관광객들이야 해녀들이 직접 잡은 해산물을 바로 먹을 수 있다며 좋아하지만 주민 입장에서는 불편하다. 대왕암공원 내 자연경관을 해치는 부분"이라며 "장사가 시작되면 해녀촌에서 비린내가 올라온다"며 눈살을 찌푸렸다.

대왕암공원 내 해녀촌의 무허가 장사 문제는 지난 1998년부터 인근 주민들의 민원이 잇따르면서 제기된 해묵은 문제다. 특히 해녀들이 운영하는 노점상들이 무허가 시설이다 보니, 허가를 받지 않아 식품위생법 등에 의거한 단속이 불가해 여름철의 경우 식중독 사고까지 우려되고 있다. 게다가 소주와 맥주 등 주류 판매까지 이루어지고 자칫 음주로 인한 안전사고 위험도 높은 실정이다.

상황이 이런데도 정작 단속을 해야 할 동구는 손을 놓고 있다.

동구 관계자는 "해녀들의 이 같은 행위는 대왕암공원이 알려지기 전부터 성행했고 해녀들의 생계가 달린 문제라 당장 그만두라고 하기는 힘들다"며 "해녀들과 간담회를 가지고 합법적으로 장사하라고 독려도 많이 했지만 여전하다"고 밝혔다.

이어 "바가지요금 단속이나 주변 환경 정비 등 지속적으로 관리를 하고 있다. 또 해녀촌이 관광객들 사이에서 대왕암공원의 명물로 떠오르는 부분도 있다"며 "해녀들이 모두 70대 이상의 고령으로 나이가 많다. 현 상황에서는 자연도태를 기다릴수 밖에 없는 것도 사실"이라고 말했다. 김가람기자 uskkl@