내가 주체한다고 생각하고 있는 나를 의식할 수 있다는 인식은 한낮의 허망한 꿈이다. 에드먼트 후설이 두 점 사이에 가장 가까운 길은 직선이라고 주장하는 것은 악마가 시킨 거라는 의심을 '악마의 가설'까지 내세우면서 인간의 명료한 주체의식을 설파하려했다. 데카르트의 내가 있으므로 내가 생각한다(Cogito)라는 명제를 보다 선명하게 정리하려했던 그의 철학은, 내 생각은 내가 스스로 만든 것이 아니라 누군가에 의해 만들어진 것이라는 주장에 하염없이 무너져 내리고 만다. 오히려, 후설의 악마의 가설은 인간의 존재와 사유의 분리만을 거들 뿐이었다.

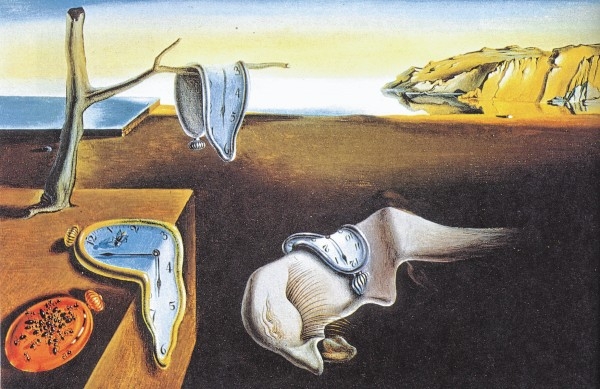

어느 나른한 오후 그날이 그날인 일상이 맥없음을 한숨지으면, 점점 생각의 속도가 느려짐을 느낀다. 회색으로 칠한 카페 벽에 걸린 액자 속 그림(복제사진)에는 늘어진 시계가 나무 가지와 담벼락에 널려있다. 말은 아닌데 말처럼 생긴 동물에 안장도 늘어진 시계로 채웠다. 멀리 있는 풍경에는 시간을 알 수 있는 어떤 기호도 없이 삭막하다.

늘어진 시계는 천천히 흐르는 시간을 말하는 걸까? 시간의 길이는 무엇인가? 그리고 그걸 빨래 널듯이 널 수 있을까? 저건 무슨 마음으로 그린 것일까? 어쩌면 의식이 소멸되어가는 시간을 그림으로 그린 건지도 모른다. 프로이트가 말하는 무의식인 '이드(Id)'가 정신 대부분을 차지하고 우리행동을 결정한다는 주장이 맞는 건지도 모른다. 일상에서 반복되는 대부분의 행동과 행위들은 어떤 의도나 의식없이 수행할 수 있는 것은 무의식 때문일지도 모른다. 의식으로는 도저히 이해할 수 없는 것들은 무의식에서는 가능하다. 이런 것을 쓴 책이 프로이트의 '꿈의 해석'이다.

나는 나의 의식과 행동 모두를 나의 주체적 통제아래 의도한 대로 할 수 있다고 믿는다. 이런 믿음은 내가 말하는 게 가장 합리적이야 하면서 고집을 피우는 것과 같다. 하지만 이것은 틀린 생각이다. 우리의 본능이라고 말하는 많은 것들은 우리 유전자 속에 깊이 뿌리박혀있다. 그 본능을 생성하기 위해서 수많은 시행착오를 겪었고, 그것은 내가 스스로 한 것이 아니다. 사회가 되었든, 지역이 되었든 나의 의지와 상관없이 그것들은 나의 본능으로 새겨져 나의 무의식에 자리를 잡고 있는 것이다. 가깝게는 부모와 학교, 사회와 집단 속에서 형성된 수많은 이벤트와 분위기로 우리 의식은 생성된 것이기 때문이다.

서양철학이 수천 년 동안 인간의 이성을 탐구하고 인간역사를 논리와 합리를 앞세운 것은 이성의 위대함을 추켜세워 인간의 우월성을 드러내려는 욕심이었다고 말할 수 있을지도 모른다. 그것도 서양 자신들만의 우월성을 인증하려는 수단으로 말이다. 하지만 18세기 말에 이르러 인간의 역사를 발전의 역사로 평가하려는 노력에 반대하는 다양한 예술과 학문이 유럽에서 등장한다. 이성이 아니라 무의식과 본능을 재조명하는 작업이 시작된 것이다. 이미 수천 년 전 동양에서 우주만물에 대하여 동등한 평가를 내린 것에 비하면 늦어도 한참 늦은 일이다. 여하튼 미술에서는 무의식을 구성하는 비논리와 비합리를 주제로 삼은 것은 초현실주의이다. 평생 자신을 천재라 믿고 초현실주의와 같은 삶을 살았고 그림을 그린 살바도르 달리가 있다. 그는 피카소와 함께 스페인이 낳은 천재 예술가로 갖가지 기행과 함께 미술사에 기록되어있다. 그리고 독특한 수염도 그를 기억하게 하는 주요한 코드이다.