“여보, 말 안 해도 내 마음 알지?" “엄마는 내 마음도 모르잖아" “딸, 언제까지 말을 해줘야 해. 이젠 알아서 해야지"

각별한 사이에서 흔히 저지르는 실수 중 하나다. 나도 모르는 사이에, 아니 대놓고 상대에게 독심술을 바란다. '눈빛만 봐도 알아야지!' 하고선.

참 위험한 생각이다. 그건 다시 말해 '말하지 않아도 네 마음 정도는 알고 있어!'라는 착각 또한 마음 어느 한구석에 깔려 있다는 뜻이다. 상대를 향한 일방적인 믿음은 때로 보이지 않는 폭력이 되기도 한다. 나를 잘 알고 있는 가까운 사람이라 할지라도 내 마음을 전부 들여다볼 수는 없다. 게다가 나 자신조차 내 마음을 모를 때가 많다. 나도 모르는 내 마음을 도대체 누가 알 수 있을까.

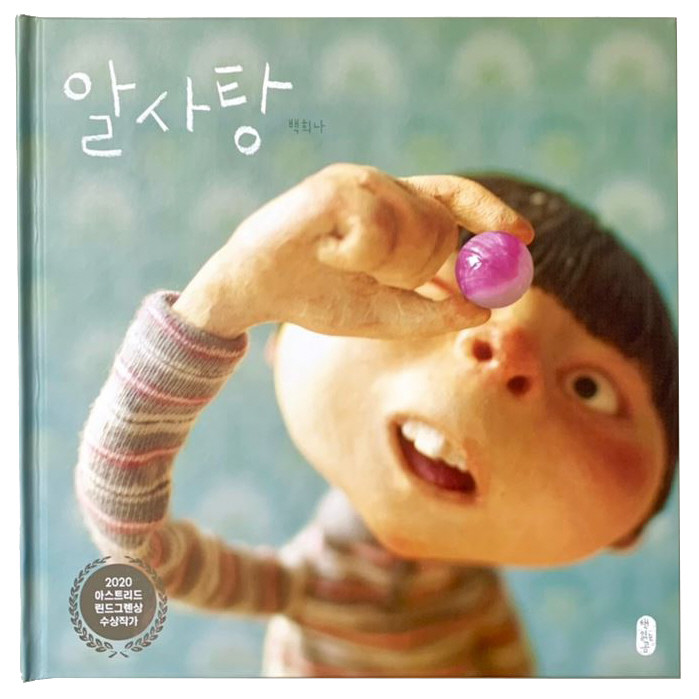

'마음의 소리'에 대해 생각해 보게 만드는 그램 책이 있다. 바로 백희나 작가의 '알사탕'이다. 친구들은 함께 놀고 있는데 그 틈에 끼지 않고 매일 혼자 노는 주인공의 이야기다. 혼자 노는 것도 나쁘지 않다며 구슬을 치는 동동이의 표정을 보고 있으면 전혀 괜찮아 보이지 않는다. 무척 쓸쓸한 표정과 몸짓이 고스란히 느껴진다.

이야기는 동동이가 문구점에 가서 구슬 한 봉지를 사면서부터 재미있게 흘러간다. 동동이가 산 것은 구슬이 아니라 '알사탕'이었다. 그것도 아주 달고 맛있는. 그리고 신기한 일이 일어난다. 알사탕을 먹으면 그때부터 '이상한 소리'가 들리기 시작한다.

체크무늬의 사탕을 먹는 순간, 집에 있는 체크무늬 소파의 소리가. 점박이 사탕을 먹는 순간 강아지 구슬이의 속마음 소리가. 아빠의 수염처럼 까칠까칠해 보이는 사탕을 먹는 순간 아빠의 마음이 들리기 시작한다. 사탕이 입안에서 다 녹을 때까지. 심지어 노르스름한 사탕을 한 알 먹는 순간, 거리에 있는 은행나무가 동동이를 향해 말을 건넨다. '안녕, 안녕, 안녕' 말 못 하는 나무조차 자신을 반겨주고 있다는 걸 알게 되었을 때 동동이는 과연 어떤 기분이었을까. 알사탕을 자세히 들여다보는 표지 속 동동이의 모습이 이번에는 어떤 맛일까 가늠하는 것인지 아니면 어떤 마음이 들릴까 기대하는 것인지 꽤나 진지해 보인다.

'알사탕'을 읽으며 생각나는 사람이 있다. 바로 나 자신이다. 그리고 깨닫게 된다. 상대를 위하는 것인 줄로만 알았던 배려가 사실은 거절당할까 봐 느끼는 두려움이었음을. 거절 당하는게 두려워서 나는 내 마음을 모르는 척했음을. '지금은 나도 바쁘니까.' '나 혼자 있는 시간이 필요하니까.' 그럴싸한 핑계로 진짜 마음을 감춰버렸다. 거절이 싫어서 또는 머쓱한 그 분위가 싫어서 말이다.

상대의 마음을 물어보는 일, 내 마음을 상대방에게 표현하는 일, 어쩌면 아무것도 아닌 그 일이 어려워 망설이고 있는 나에게 그리고 우리에게 '알사탕'은 이야기한다. 마음속에 쌓여 있던 두려움을 달콤하게 녹이는 마법의 사탕은 내가 먼저 말해버리기로 한 용기라는 것을.

그러니 누군가의 마음을 들을 수 있다면 기꺼이 '알사탕' 한 알 먹어보고 싶어진다. 아동문학가 이수진