루이 16세는 1789년 시민혁명이 일어난 날 일기에 '아무것도 없음'이라고 썼다. 마리 앙투아네트와 결혼하고도 7년 동안이나 합방하지 않을 정도로 무관심했다. 오직 사냥에서 올린 성과에만 관심을 가졌던 무능한 왕이 바로 루이 16세였다.

프랑스 전체가 도탄에 빠졌지만 신하에게 "알아서 잘 하시오"라는 말만 남발했다. 1793년 단두대에서 처형당하고, 몇 달 뒤 왕비 마리 앙투아네트도 단두대에서 사라졌지만 프랑스는 더욱 극도의 혼란으로 빠져들었다. 왕정이 폐지되고 자유 평등 박애를 주장한 혁명헌법이 등장했지만 로베스피에르를 중심으로 한 산악파의 공포정치는 오히려 극에 달했다. 무능한 왕을 모신 프랑스 비극이었다.

왕정에 관여했던 모든 이들을 죽여야 한다고 선동했던 산악파 '장 폴 마라'는 파리에서 한때는 유명한 의사였다. 반대파에 쫓겨 국외로 두 번이나 도망했지만, 다시 돌아와 지하나 하수구에서 오랫동안 숨어살면서 치명적인 피부병을 얻었다. 거기에 매독에도 걸려 얼굴과 피부가 심하게 문드러져 보기 흉했다.

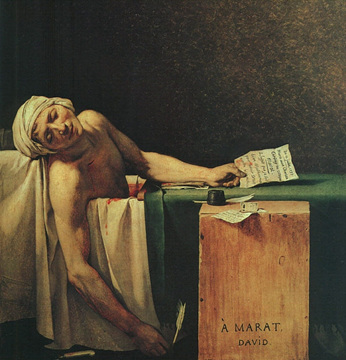

심한 간지러움을 유발하는 고통 때문에 수시로 목욕을 해야 했던 그는 욕조 안에서 갈비뼈 사이로 들어온 날카로운 칼에 의해 폐를 찔려 그 자리에서 숨을 거두었다. 산악파보다는 온건했던 지롱드 당을 지지하던 25살 젊은 처자 '살로트 코르데이'는 10만 프랑스인을 살리기 위해 그를 살해했다고 자백하고 범행 후 3일 만에 단두대에서 처형당했다. 극도의 공포와 끝없는 불안이 프랑스 전체를 휘감고 있던 격동의 시절 이야기이다. 열렬한 혁명분자였던 로베스피에르와 친분이 아주 가깝던 자크 루이 다비드는 마라가 살해당하는 날 혹은 전날에 만났다는 소문이 있지만, 하여튼 마라의 살해현장을 극적으로 표현했다.

주변에 있던 물건을 없애고 오로지 마라의 주검만 두드러지게 표현했다. 자신의 작품 중에서 가장 유명한 작품이 된 이 그림을 여러 장 스스로 그려 남겼다. '마라의 죽음'이라고 명명된 이 작품은 파리가 아니라 브뤼셀 왕립미술관에 원작이 기증됐다. 1815년 나폴레옹이 워털루 전쟁에서 패한 뒤에 다비드가 벨기에로 망명했기 때문이다. 욕조에서 비스듬하게 기울어진 상반신에서 늘어진 오른손에는 펜이 잡혀있다.

그 옆에는 흰색 손잡이가 달린 나이프가 널브러져 있다. 욕조 속에 살짝 비치는 피에 물든 물과 위에 초록색과 흰색으로 덮인 담요는 어두운 벽과 대조를 이루어 비장한 분위기를 만들어낸다. 머리에 쓴 흰 수건을 둘러쓴 창백한 얼굴에서 싸늘하게 식은 주검의 모습이 보는 사람으로 하여금 극적인 장면을 연상하게 한다. 그래서 이 작품은 많은 공포영화에서 죽음을 상징하는 장면으로 차용돼왔다.