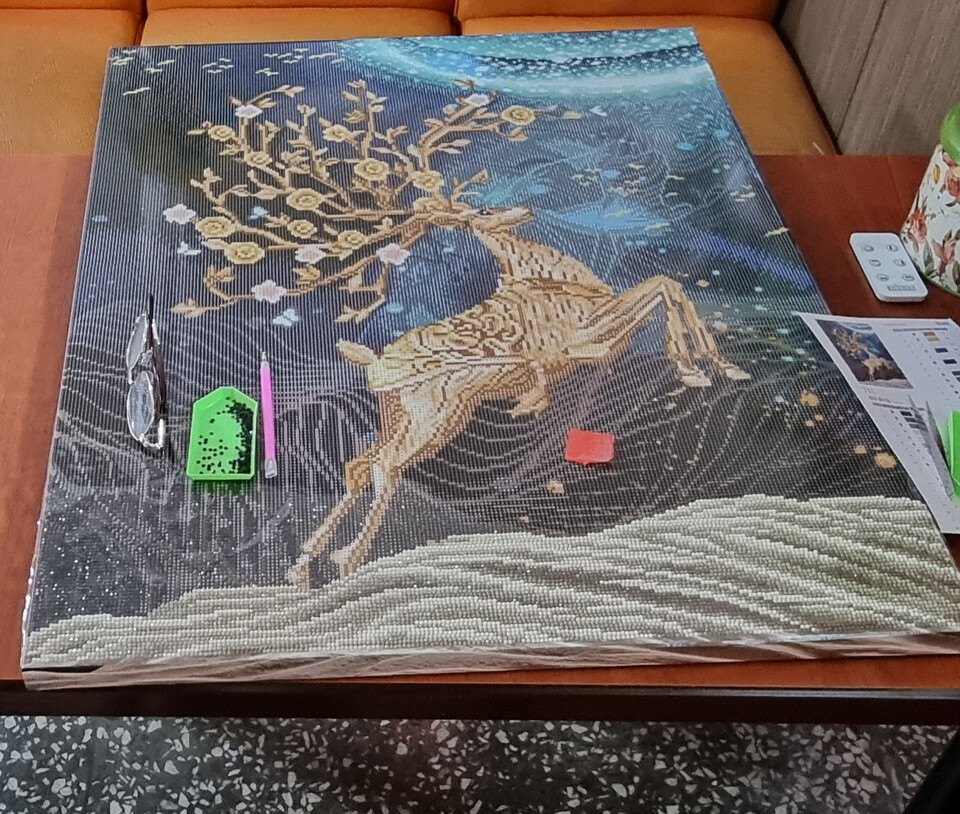

다방 입구 오토바이가 사라졌다는 것은 커피 배달이 없다는 것을 말한다. 배달이 없는 시골다방이 여태까지 문을 열고 있을까. 필자가 지난 2013년 4월 30일 오후 아내와 이 다방에 들렀다. 주인 혼자 있었다. 주인은 한가했다. 아예 이 시간에는 손님이 없을 것으로 짐작했던지 테이블에 자수를 어지럽게 펼쳐놓고 있었다.

주인은 방울방울 매달아야 하는 자수 작업을 하다 보니 눈이 침침하다면서 돋보기를 쓰고 있었다.

손님은 우리뿐이었다. 먼저 커피를 시켰다. 사실 처음에는 메뉴판이 안 보이길래 물어봤더니 메뉴판을 벽에 붙이지는 않았지만, 일반 다방에 있는 것은 모두 다 있다고 했다. 그냥 설탕과 프리마가 들어간 일명 다방 커피 즉 333 커피 한 잔과 아무것도 들어가지 않은 블랙커피를 한 잔 시켰다.

장사가 좀 되느냐고 물었더니 주인은 그냥 웃었다. 노련한 티가 나지 않았다. 이 다방을 인수한 지 불과 10개월 됐다고 했다. 만약 이 다방이 처음이라면 10개월 경력으로는 이 바닥에 대해 아는 게 제대로 없을 것 같았다. 덕하지역 다방 정보도 잘 모를 것 같아서 그냥 커피만 홀짝거렸다.

이를 눈치챘는지 마담은 묻지도 않았는데 장날은 손님이 좀 있다고 했다. 장에서 이것저것 필요한 물건을 산 머리숱이 희끗희끗한 남정네들이 밀린 숙제를 하듯 마지막에 다방을 들르지 않았을까 짐작했다.

다방이 일상생활 중심에 있던 1990년대는 단골이라고 하는 지역유지들이 다방에 들어서면 마담들의 태도부터가 달랐다. 단골들은 다방 문을 자기 집 대문 열 듯이 자연스럽게 열면서 "어이! 마담 잘 지냈는가?"하고 수인사를 던지면 대답 대신 야시시한 눈웃음을 짓는 마담이 넉넉한 자리로 안내했다. 아침나절에 들렀다면 당연히 모닝커피나 쌍화차로 '마담도 한 잔, 단골도 한 잔'으로 하루를 시작했다. 레지들이 있었다면 그들도 한 잔, 벌써 30여 년 전의 까마득한 추억이다.

아쉽게도 이 다방에는 지금 주인과 우리뿐이다. 생전 처음 만난 사이라 갑자기 대화를 나눌 주제가 별로 없다. 주인은 무덤덤한 분위기가 뭣했던지 덕하에서 다방이 두 곳 남았다고 했다. 이 다방 말고 어느 다방이 또 있느냐고 했더니 필자가 찾지 못한 시장통 상록수다방이라고 했다. 이 다방 건너편 신선다방은 소문에 문 닫은 지가 2년쯤 됐다고 했다. 그나마 아씨다방에서 커피를 마신 덕분에 신선다방 문 닫은 것과 상록수다방 이야기도 들을 수 있었음에 만족했다.

커피는 한잔에 5,000원 했다. 촌 다방 커피값치고는….

다방 앞 세워진 오토바이 대수가 마담의 자존심

신선다방은 지금 간판만 남았다. 아씨다방과 마주 보는 건물 2층에 있다. 아씨다방이 구 덕하검문소에서 남창으로 가는 쪽이라면 신선다방은 거꾸로 남창에서 구 덕하검문소 방향으로 나오는 쪽이다. 영업을 접은 지가 오래됐다. 저 간판을 떼어 내리기 전에 사진을 찍을 수 있음이 그나마 다행이었다.

10년 전, 이 다방 배달용 오토바이가 수시로 굉음을 내고 달렸다. 그 시절은 어느 다방이나 마찬가지로 다방 앞에 세워둔 오토바이 대수가 마담 자존심의 상징이었다. 건너 마주 보는 아씨다방과 단골 확보 배달 경쟁을 했던 시절이 먼지 가득한 간판의 추억으로 남았다.

아씨다방에 들어가기 전 올려다봤을 때 실내가 어두컴컴했지만, 문을 닫은 줄은 몰랐다. 간판이 달려있었기에 일요일이라서 문을 열지 않는 줄로만 알았다. 문을 닫은 지 거의 2년이 됐다고 한다.

이렇게 한곳 한곳 다방이 씨가 말라가는 중에도 외곽 도로변을 중심으로 조망이 탁월한 곳은 어디나 대형 카페들이 수시로 들어서고 있다. 이렇게 가다가는 덕하에서도 조만간 다방은 씨가 마를 것 같다.

신선다방은 청량읍 행정복지센터에서 가장 가까운 위치다. 물론 과거 청량면 시절 면사무소 정문 도로 건너편에 한일다방이 있었다. 현재 한일다방이 문을 닫고 신선다방이 이어서 결국 문을 닫았다.

사실 이 다방은 도로변 새 건물이라서 눈에 잘 띈다. 아씨다방이 1층인데 비해 2층이라서 다방에서의 조망권도 괜찮았다. 읍사무소에 들른 사람들이 볼일을 끝내고 나면 가까운 신선다방을 선호할 것이라 믿었는데 그게 아닌 모양이었다.

보자기 싼 쟁반 한 손에 들고 운전하던 진풍경

앞서 밝혔듯이 한일다방은 이미 오래전 문을 닫았다. 최소 10년이 지난 것 같다. 이제는 간판 흔적도 없다. 10년 전 필자가 찍어둔 간판 사진이 다방 흔적으로 유일하다. 기억하면 이 다방은 2층에 있었는데 지붕은 조립식 패널로 덮었다. 다방으로 올라가는 입구도 두 사람이 교행 불가할 정도로 협소했다.

기억하면 읍사무소 정문 건너편 낡은 건물 2층 한일다방은 다방으로 오르는 출입구를 찾는 것도 힘들었다. 한때 덕하에도 티켓다방 바람이 불 때가 있었는데 그때도 이 다방은 그 바람에서조차 비켜 지나간 것 같다.

티켓다방 말이 나왔으니 말인데 30년 전, 도심 다방들이 대마초 사건 등으로 문을 닫았을 때 도시 주변 농어촌 다방들을 중심으로 티켓다방 바람이 불었다. 그때는 농어촌지역 다방들이 배달 가느라고 오토바이가 도로를 질주했다. 요즘 택배기사 오토바이 소리에 버금갔다고 보면 된다. 헤어 스타일 구긴다고 헬멧을 쓰지 않은 젊은이가 역시 긴 머리를 날리는 레지를 태우고 질주하는 오토바이가 흔했다. 때로는 급한 나머지 아예 레지가 커피를 담은 쟁반을 보자기로 싸서 한 손으로 아슬아슬하게 들고 한 손으로 오토바이를 운전하는 모습도 진풍경이었다. 그때는 심지어 비닐하우스까지 커피 배달 오토바이가 들락거렸다.

당시는 다방 위치나 규모보다 마담과 레지들의 친절한 서비스가 손님들에게 관심의 대상이었다. 그런 시절을 떠올리면서 사라진 한일다방을 뒤로하고 시장통에 있다는 상록수 다방으로 걸음을 옮겼다.

카페가 생겨나고 세상은 갈수록 편리해졌지만

다방 이름에서 농촌 계몽소설로 유명했던 심훈의 소설 '상록수'를 떠올리게 된다. 소설의 주인공 채영신은 실제 인물이라고 한다. 반 촌 덕하에 상록수 다방이 있는 것이 예사롭지 않다. 오늘 아씨다방에 커피 한잔 마시러 가지 않았다면 상록수 다방은 찾지 못했을 것이다. 아씨다방 주인이 이제 덕하에서는 다방이 두 곳 남았다고 하는 바람에 상록수 다방이 있는 줄 알았으니까 말이다.

사실 덕하시장에는 가끔 왔는데도 시장 안 상록수 다방을 보지는 못했다. 이 다방은 청량우체국과 붙어 있다. 그러나 자세히 살피지 않으면 찾기가 쉽지 않다. 다방은 지하에 있었다.

반가워서 청량우체국까지 넣어서 상록수 다방 바깥 사진을 찍었다. 그러나 아쉽게도 실내를 살펴보지는 못했다. 지하로 내려서는 철문이 닫혀 있었다. 다음에는 꼭 이 다방에서 커피 한잔해야지 했다.

이 다방은 덕하 토박이들이나 시장 손님들이 즐겨 이용할 것 같았다. 장을 보고 나면 그냥 발걸음이 다방으로 향했을 것 같았다. 이제는 아씨다방과 더불어 덕하에서 두 개 남은 다방 가운데 하나여서 더 오래 쳐다보았다.

상록수 다방을 뒤로하고 집으로 오면서 생각했다. 아직 다방이 두 곳이나 있는 청량읍 덕하는 다방 기준으로만 보면 양호한 편이다. 사실 청량읍보다 인구가 몇 배 많은 범서읍은 언제인지도 모를, 이미 오래전 다방이 모두 흔적을 감추었으니 말이다.

자리에 앉으면 엽차 한 잔 건네는 여유

지금은 어느 지역을 막론하고 대형 커피점들이 있다. 이 카페들은 다방과 영업방식이 완전히 다르다. 돈을 내고 주문하면 종소리가 나는 벨을 준다. 이 벨을 들고 자리에 와서 기다리면 어느 시간이 흐른 후 벨이 울린다. 그때 커피를 가져와서 마시고는 빈 잔을 정해진 곳에 가져다 놓는다.

요즘은 더 진화된 주문방식이 등장했다. 탁자마다 주문용 전산기가 설치돼 있다. 앉아서 느긋하게 메뉴판을 보고 주문한다. 그리고 금융카드로 앉은 자리에서 결제하면 된다. 직원과 대면할 이유가 없다. 주문한 커피를 찾아가라는 메시지가 화면에 뜨면 가져와서 마시면 된다. 세상은 갈수록 편리해졌다.

그러나 편리함 대신 사람이 서로 마주하면서 생겨나는 인정은 그만큼 사라져 버린 것이다. 이런 신풍속도와 비교하면 다방은 정이 넘치는 공간임에 틀림이 없다. 다방은 자리에 앉으면 마담이나 레지가 우선 엽차를 가져다준다. 물 한 잔은 기본이다. 차를 주문하라고 독촉도 하지 않는다. 다방에 왔으니 차를 마실 것이기 때문이다. 그 느긋함이 사람 사는 세상의 여유 아닐까 한다.

서로 마주하며 생겨나는 인정은 사라진 게 아닐까

한여름 다방에서 "냉커피" 하면 각 얼음이 둥둥 뜨는, 커피 향마저 얼어버린 커피잔을 내오는 풍경은 상상만 해도 그리움 덩어리이다. 냉 커피잔을 바라보는 것만으로도 이가 시렸던 풍경은 어디로 사라진 것일까.

구 덕하역에 가서 합판으로 못질을 한 역사 건물을 찍었다. 역 앞에서 파출소 태극기가 보였다. 가서 보니 능소화가 담장을 장식했던 옛 파출소 건물은 철거가 되고 새로 건물을 지었다. 사진을 찍으려다 그만두었다.

파출소 앞에서 멍하니 옛 기억을 더듬고 있는데 부산에서 울산으로 가는 동해선 전차가 지나가는 모습이 보인다. 전철은 철커덕철커덕 일반 열차처럼 소리도 내지 않고 또 기적을 울리지도 않는다. 대신에 휙~~휙 음산한 바람 소리를 내며 미끄러지듯 철로를 달린다. 사람 사는 세상도 전차처럼 모든 것이 숨이 가쁠 정도로 점점 빨라지고 있음이 숨이 가쁘다. 정은영 울산불교문인협회장