호랑이와 휴대폰

아이들은 그대로 얼어붙었다. 긴장감이 산 속을 에워쌌다. 호랑이는 앞에 선 아이들이 쫄아 있는 모습에 표정을 바꾸었다. 무섭게 빛을 뿜던 눈빛을 누그러뜨리고 고개를 갸웃거렸다.

“못 보던 아이들인데, 어디서 온 거야?"

“우린 궁우린데? 넌 누군데?"

윤서가 대뜸 겁도 없이 물었다.

호랑이가 크게 하품을 하고서 눈을 껌뻑거리고 산을 빙 둘러보고 소리쳤다.

“난 이 산의 산신령 호돌이다. 누가 이렇게 땅을 쿵쿵거리나 했더니!"

“산신령이면 눈을 부릅뜨고 지켜야 하는 거 아니야. 어떻게 낮잠을?"

윤서가 당돌하게 하는 말에 호랑이가 의아해 하며 눈을 껌벅거리고 입을 열었다.

“자는 게 아니라 소리를 듣고 있었어. 작은 소리까지 들으려면 자는 듯이 귀를 기울여야하는 거 몰라? 너희들이 올라올 때부터 다 듣고 있었어."

호랑이 눈빛을 유심히 바라보던 유주가 불쑥 나섰다.

“그렇다면 우리가 어디로 가는지 다 들었겠네. 우리가 갈 길 좀 알려줘."

호랑이가 다시 입을 쫙 벌렸다.

“산꼭대기는 무슨 일로?"

“우리는 사람을 찾고 있어."

유주의 말에 임 국장이 궁우리들을 보고 작게 속삭였다.

“일단 신중해야 돼. 동물이란 언제 본성을 드러낼지 모르거든."

“순한 것 같은데요? 국장님, 우리 반구마을 범굴에 사는 호랑이 같으면 친해질 수도 있을 거예요."

임 국장이 걱정스러운 표정으로 산이를 보았다.

“지산아, 경계하는 게 좋아. 특히 윤서, 불쑥 혼자 나서면 위험해. 같이 행동해야 한다."

“알았어요…."

윤서는 대답을 하면서도 갑자기 이 호랑이가 사는 굴이 산 속 어디쯤일지 궁금해졌다.

“너, 지금 내 굴에 가 보고 싶은 거지?"

“어, 산신령 맞나봐. 내 마음까지 읽어. 호돌이가."

윤서가 아이들과 눈을 마주치며 신기해했으나 아이들 눈은 두려움이 몰려왔다.

“윤서 너 또 엉뚱한 생각하면 안 돼!"

유주가 윤서 옷깃을 잡고서 소리쳤다. 순간 윤서는 옷깃을 잡아당겨 호랑이 곁으로 다가갔다.

“윤서, 혼자 행동하면 안 된다니까!"

임 국장이 단호하게 소리치며 따라갔으나 벌써 윤서는 등을 내밀고 있는 호랑이 앞에 가 있었다.

“궁금하면 내 등에 업혀."

호랑이 말이 부드러웠다. 아이들이 눈을 번쩍 떴다. 윤서가 아이들을 돌아보고 소리쳤다.

“잘 갔다 올게. 난 옛날부터 산신령은 우릴 도와준다는 거 알고 있었거든!"

“윤서, 그래도 안 돼!"

“위험해! 우리랑 같이 가!"

한소리로 외치는 그들 목소리에도 조금씩 궁금증이 묻어있었다.

곧 윤서는 호랑이가 낮추어 준 등에 올랐다. 순간, 호돌이의 눈빛이 스산해지더니 발톱이 일어섰다. 윤서도 심장이 쿵쾅쿵쾅 뛰기 시작했다. 하지만 까칠할 줄 알았던 호랑이 털이 손에 부드럽게 느껴져 옛날에 들은 할머니 말을 얼른 떠올렸다. 그때 호랑이 소리가 들려왔다.

“꼭 붙들어, 간다아!"

궁우리들은 멀어지는 호랑이 등에 탄 윤서를 걱정 어린 눈으로 바라보았다.

“윤서야, 정신 차려! 무슨 일 생기면 꼭 소리 질러, 알았지!"

유주 눈에 눈물이 맺히고 임 국장은 두 손을 허공에 뻗어 말리며 뒤따랐다.

호랑이는 점점 더 빠르게 걸었다. 윤서 눈앞에 점점 좁다랗고 험한 계곡길이 다가왔다.

“어? 왜 좋은 길 두고 이 길로 가? 가던 길로 가. 위험해!"

윤서가 불안하게 외치자 호랑이가 대답했다.

“지름길이야. 빨리 가고 싶지 않아"

“넌 내 한쪽 마음만 아는 거야? 안 돼! 저쪽으로 가!"

윤서가 기겁하는 소리에도 호랑이는 멈추지 않고 낭떠러지 길로 달렸다. 호랑이 털이 바람에 휙휙 날렸다. 윤서 머리카락도 뒤로 휘날렸다. 발아래로 안개 낀 골짜기가 아찔하게 펼쳐졌다. 까마득한 낭떠러지 너머, 나무들이 밀림처럼 보였다.

“호돌이 그만, 이러려면 내려줘!"

윤서가 눈이 휘둥그레져 애원하자, 호랑이가 벼랑 끝 바위 끝에 아슬아슬하게 섰다.

“무서워… 제발! 좋은 길로 가!"

“알았어."

벼랑을 벗어나 윤서가 가리키는 길로 나온 호랑이가 크게 외쳤다.

“지름길로 가려고 했더니……. 이 길은 달려야 해. 꽉 붙들어!"

윤서는 다시 호랑이 등을 꽉 붙잡았다. 한 번 등에 탔으면 끝을 봐야지, 생각하고 이를 악물었다. 호랑이가 산길을 내달리기 시작했다. 큰 덩치로 나무들 사이사이를 잘도 피해 달렸다. 궁우리 친구들과 국장 소리는 들려오지 않고 바람 소리만 윙윙거리며 지나갔다. 윤서는 무섭기는 했지만 스릴 넘치는 이 순간을 온몸에 전율하며 느꼈다.

“굴이 어디 있다는 거야?"

“좀 멀어."

“그럼 더 빨리 달려 봐! 나 떨어지지 않게 하고!“

“좋아!"

호랑이는 나무와 바위 사이를 잽싸게 피해 달리고 계곡을 펄쩍펄쩍 건너뛴 호랑이는 어느 커다란 바위 앞에 끽! 멈춰 섰다.

“악, 다 왔어!"

그 바람에 윤서는 앞으로 튀어나가 커다란 바위 앞에 거미처럼 납작 붙고 말았다. 호랑이가 그 모습을 보고 호탕하게 웃고 말했다.

“어흐흐흐! 아, 이렇게 신나게 달려보기는 처음이야!"

“야! 웃지 마! 짓궂기는!"

윤서는 외치고 바위에서 떨어져 나오려다 뒤로 발라당 넘어지고 말았다. 그러자 호랑이가 한 번 더 호탕하게 웃었다.

“너 출세했어. 지금까지 내 등에 타고 이 굴까지 와 본 건 너뿐이야!"

“아! 고마워! 근데, 여기가 네가 사는 굴이라고?"

윤서가 눈을 동글리며 둘러보던 굴 안에 익숙한 것이 희미하게 보였다.

“저게 뭐지?"

윤서가 들어가 집으려고 하자 호랑이가 소리치며 들어왔다.

“어, 그거 건드리지 마!"

윤서는 호랑이가 그러거나 말거나 신경 쓰지 않고, 얼른 그것을 집어 들고 외쳤다.

“휴대폰이야! 여기서 누가 이걸 쓰지!"

“이리 줘! 그건 어제 초록섬에 사는 아기고래가 준 거야."

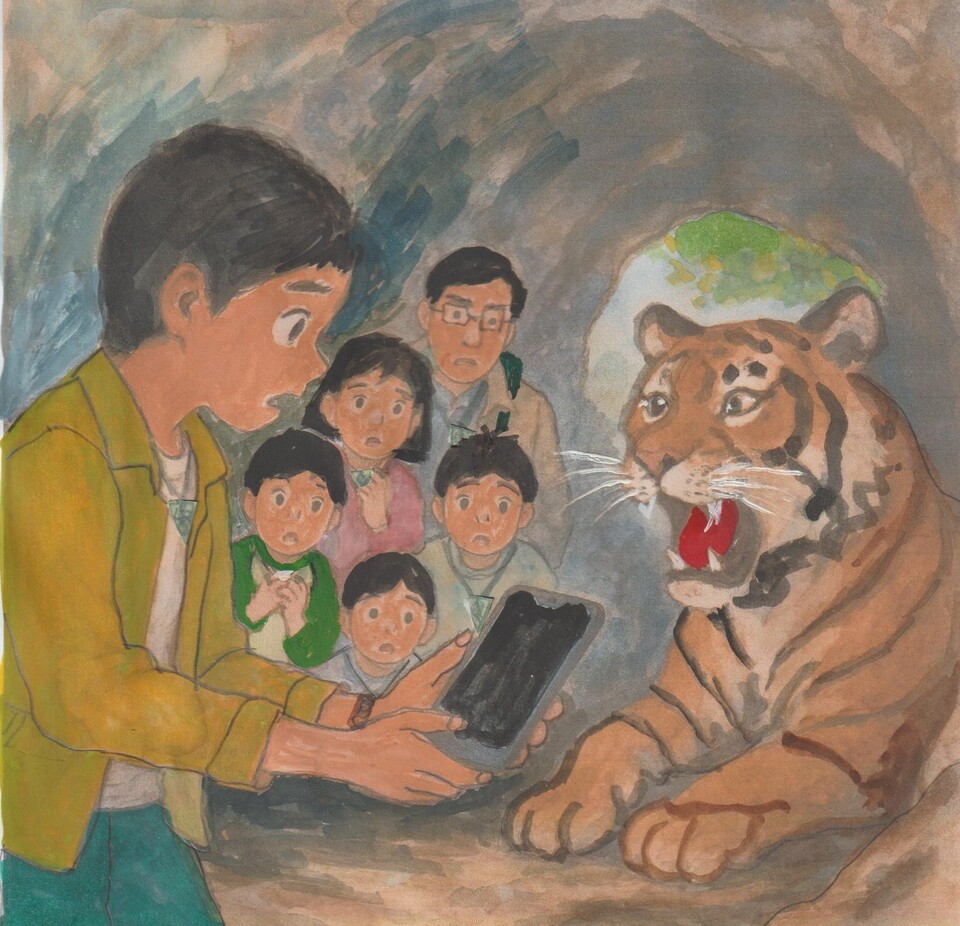

호랑이가 그것을 뺏으려 앞발을 내밀었다. 그때 때마침 윤서를 찾으러 달려온 궁우리들과 임 국장이 굴 앞에 와 멈췄다.

“국장님, 휴대폰이 있어요. 혹시 할아버지 걸까요?"

윤서 말에 호랑이가 정색을 하고 말했다.

“아니야! 그건 아기고래가 자기 엄마를 찾아주었다고 준 거라니까. 사실 그거 아기고래 것도 아니야. 아기고래는 그게 뭔지도 모른다 했어. 분명 엄마고래가 준 걸 거야."

호랑이는 진심이라며 말을 늘어놓더니 잠시 망설거리다가 한 번 포효하고는 굴 안 더 깊이 어슬렁어슬렁 쉬러 들어가 버렸다. 유주가 손을 내밀며 말했다.

“윤서야, 줘봐. 내가 보면 알 수 있어."

유주가 휴대폰을 받아 묻어 있는 흙먼지를 옷으로 닦고서 보았다.

“할아버지 건 아니야. 할아버지 거는 내가 봐서 알거든. 국장님, 화면에 뭔가 보여요. 기지국도 없는데!"

휴대폰을 들여다보던 유주가 갑자기 외쳤다. 아이들이 휴대폰 주위로 모여들었다. 임 국장도 긴장한 표정으로 다가와 말했다.

“문자가…… 문자야! 연구용 특수 폰이야. 내 목걸이에 반응했어. 원서 씨를 찾는 중요한 단서가 되겠어."

임 국장의 신중한 말에 유주가 흥분을 감추지 못했다.

“뭐예요? 국장님, 그럼 빨리 나가요!"

순간, 아이들이 술렁대자, 굴 안 깊은 데서 호랑이의 목소리가 들려왔다.

“그 물건 산 정상에 가서 열어! 그 안엔 너희가 상상하지 못할 일들이 들어있을 거야. 거북마을 초록섬 얘기까지 다…….“

아이들은 서로를 바라보며 긴장했다. (계속)