불자이기에 앞서 문학인이라면 경기도 화성시 소재 용주사에 관심이 높다. 이유는 조지훈 선생이 이 절에서 불후의 명시 '승무'를 썼기 때문이다. 울산불교문협이 성지순례 30회 기념으로 용주사를 정한 이유이기도 하다. 그리고 역사적으로 용주사는 조선 22대 왕 정조가 창건한 효사찰이다.

기록에 보면 정조는 당쟁에 희생된 아버지 사도세자 원혼을 위로하기 위해 이 절을 창건했다. 그는 재위 14년 되던 해인 1790년 사도세자 능을 화산으로 옮기면서 용주사를 왕실 원찰이자 능을 돌보는 능침사찰로 삼았다.

용주사는 신라 문성왕 16년(854) 길양사(또는 갈양사)였다. 길양사는 고려 초기 수륙재가 봉행 되기도 했던 규모가 큰 절이었다. 그러나 1636년 병자호란 때 소실된 후 폐사지로 남았던 것을 정조가 아버지 사도세자의 능을 화성으로 옮기면서 이곳 옛 절터에 왕실 원찰을 창건했다. 낙성식 전날 밤 정조의 꿈에 용이 여의주를 물고 승천하였다고 해서 절 이름을 용주사로 지었다고 한다.

꿈에 여의주를 물고 승천했다해 용주사로

울산불교문협 20여 회원들은 지난 6월 14일 오전 6시 울산 동천실내체육관 앞에서 전세버스로 장장 5시간여가 소요되는 용주사로 향했다.

장마를 피해서 일정을 앞당긴다고 했는데 비가 내리는 날을 용케 맞추었다. 이날은 전국적으로 많은 비가 내렸다.

제주도를 포함한 남부지방은 폭우가 내리면서 일부 지역은 차량이 침수되는 피해까지 발생했다. 출발 며칠 전에 비가 내린다는 기상청 예보가 있었지만, 이렇게 많이 내릴 줄은 예상하지 못했다. 근 한 달 가물더니 하필 순례 가는 날 한꺼번에 비가 내리는 것 같다며 참가회원들도 한마디씩 했다. 모두 긴장한 표정이다.

'화성 용주사에 도착하면 비가 그쳐야 할 텐데'

우려와 걱정 속에 전세버스는 경부고속도로를 신나게 달렸다. 영천에서 중앙고속도로로 접어들자 차창으로 먼 산에 안개가 피어오른다. 다행히 비가 그치는 모양새다.

경북 군위 삼국유사 휴게소에 들렀을 때는 장대비가 가랑비로 변했다. 점심때가 다 돼서 용주사 주차장에 도착했다.

기도의 간절함이 통했을까, 용주사는 파란 하늘에 햇볕이 창창했다. 간간이 흘러가는 구름이 한가롭다. 회원들 얼굴에 웃음꽃이 피었다. 비를 걱정했는데 도리어 햇볕을 가리기 위해 우산을 펼쳐 들었다.

빗속을 뚫고 울산불교문협 성지순례 목적지로

일행들은 먼저 용주사현판을 배경으로 기념사진을 찍었다. 사천왕문으로 들어서자 평평한 산자락을 배경으로 용주사 전체 윤곽이 드러났다. 대찰의 위용을 보았다. 대웅전을 중심으로 전각들이 웅장했다.

사천왕문을 지나자 왼편에 5층 석탑과 효행박물관이 있다. 그다음으로 홍살문이다. 홍살문은 이름 그대로 붉은 화살처럼 생긴 문이라는 뜻이다. 일반적으로 사찰에서는 보기 드물다. 이는 주로 왕릉, 사당, 사찰 앞에 세워져 있어서 거룩한 땅임을 상징한다. 홍살문과 궁궐의 형태를 모방한 삼문을 지나자 왼편에 불음각 즉 부처님의 소리가 머문다는 종각이 있고 5층 석탑이 차례로 있다.

대웅전을 마주하는 천보루를 지나자 대웅전 앞마당에는 3천 배 법석이 열리고 있었다. 작금의 혼란한 시대를 안정시키고자 하는 사부대중들의 정진이라 생각하니 분위기가 숙연해졌다.

회원들은 대웅전에서 부처님께 삼배를 올렸다. 늘 강조하지만, 대웅전은 부처님의 법이 머무는 대표적 공간이다. 대웅전 천장에는 닫집이 있다. 이 닫집은 부처님이 천상에 올라가 설법한 도솔천 궁이다. 용주사 도솔천 궁은 건립 역사가 깊은 만큼 고색창연했다.

이시대 대표적 신지식인 전각 대종사

정조가 직접 대웅전 현판을 썼다고 해서 다시 한번 현판을 올려다보고 사진을 찍었다. 대웅전 오른쪽에 전강 대종사 승탑이 있다. 합장 반 배로 세 번 절했다. 전강 대종사는 이 시대 대표적 선지식으로 살다간 도인이시다. 전강 대종사의 법문을 방송으로 듣던 기억이 났다. 한국 선종의 중흥조라고 하는 경허에서 만공, 전강으로 이어지는 법맥이다.

경내를 돌아다니다 보니 특이한 전각이 있다. 이름하여 시방칠등각이다. 대웅보전과 천불전 사이에 있는데 칠성과 산신, 독성이 탱화로 봉안돼 있다.

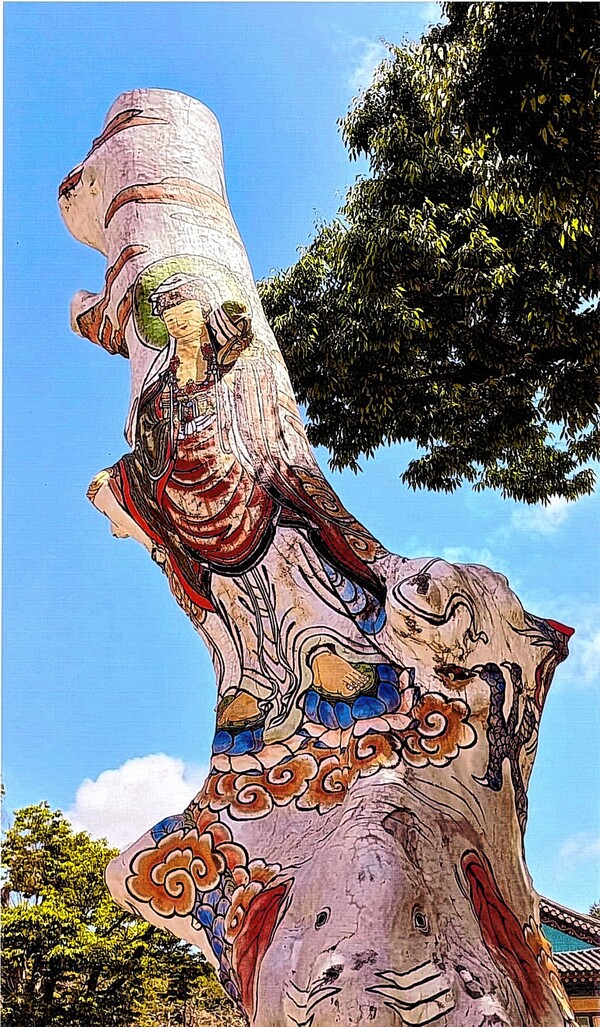

불교 이전의 이 땅 토착 신앙을 모신 전각이다. 불교가 들어오기 전에 있던 토착 신들과 다투지 않고 조화를 이루고자 하는 불교의 원융무애 사상이 잘 드러나 있다. 관음전, 지장전 등 전각을 참배하고 나니 벌써 1시간여가 지났다. 나오는 길, 천보루 왼편에 죽은 고목 나무가 있는데 형형색색이다. 살펴보니 관세음보살을 그려놓았다. 베어내지 않고 관세음보살을 그려서 작품으로 만들었다는 것은 대단한 기획이다. 관세음보살이 그려 짐으로서 고목 나무는 새 생명을 찾은 것이다.

관리안돼 읽기 힘든 시비

절을 나서면서 홍살문 왼편에 눈길을 끌지 않는 자연석이 있다. 조지훈 선생의 시 '승무'가 새겨진 시비다. 초라하고 또한 관리 부실로 시를 읽기조차 어렵다. 사실 우리는 정조대왕의 용주사 창건 역사보다 조지훈 선생의 시 '승무'가 왜 이 절에서 쓰였는지가 더 궁금했었다.

숨은 이야기를 들추면 '승무' 탄생 이야기가 여럿이 있는데 그중 하나는 이렇다. 조지훈 선생이 19살 때 요양차 이 절에 머물고 있는데 마침 절 뒷마당에서 승무를 추는 비구니 스님들을 보고 그 자리서 즉석으로 '승무'를 썼다는 설이다.

또 하나는 그가 1959년 쓴 '시의 원리'에서 승무를 처음 본 때가 열아홉 살이었고 그해 가을 용주사에 큰 재가 들어와서 승무가 열린다는 소식을 듣고 서울에서 내려가지 않을 수 없었다. 그렇게 해서 시 '승무'가 탄생 됐다고 했다.

어쨌거나 평생 이보다 더 알려진 그의 시는 없다고 해도 과언이 아닌 시를 그는 10대 후반에 써버린 것이다. '승무'는 조지훈이 20살 되던 해인 1939년 12월 '문장'지에 처음 발표되면서 세상의 이목을 집중했다.

지금 그의 흔적은 용주사 홍살문 근처에 초라한 시비로 남아있는 게 전부다. 누구나 흠모했던 시 '승무' 이 시비 외는 절 어디에서도 그의 흔적을 찾을 수 없다.

'얇은 사(紗) 하이얀 고깔은

고이 접어서 나빌레라.

파르라니 깎은 머리

박사(薄紗) 고깔에 감추오고

두 볼에 흐르는 빛이 정작으로 고아서 서러워라' (중략)

시 '승무'의 일부이다. 필자가 이 시를 외우면서 시 공부에 매진했던 때가 1980년 전후다. 그런 이유 때문일까. 수십 년이 흐른 지금도 승무를 대강대강 외울 수 있다.

추억은 과거 기억을 들추는 마중물이라는데 맞는 말이다.

절을 나서기 전 효행박물관을 찾았다. 이 박물관은 용주사의 존재감을 돋보이게 하는 유물들이 전시돼 있다. 박물관 들어가다 오른편 잔디밭에 서 있는 부모은중경 탑이 눈길을 끈다.

기억 저편의 추억

40년쯤 전이다. 해남사에서 경전공부에 매진하던 시절 현재 울산 남산사 주지 지용 스님이 통도사 울산포교당 해남사 주지로 계실 때다.

스님은 틈만 나면 청년들에게 부모은중경을 강설하셨다.

그중 씨알이 된 기억 하나가 있다. 스님은 부모님 낳아주신 은혜에 보답하기 위해서 부모님을 업고 세상에서 제일 높다는 상상의 바위산인 수미산이 닳아서 평지가 되도록 해도 모자람이 있다고 하셨다. 어제 들은 듯 생생하다.

용주사의 주요 문화유산은 범종(국보 제20호), 회양목(천연기념물), 대웅전(보물 제1942호), 금동향로(경기도 유형문화유산), 청동 향로(경기도 유형문화유산), 상량문 (경기도 유형문화유산), 전 적수 사본(경기도 유형문화유산), 병풍(경기도 유형문화유산), 대웅전후불탱화(경기도 유형문화유산), 불설 부모은중경 판(경기도 유형문화유산)이 있다. 정은영 울산불교문인협회장