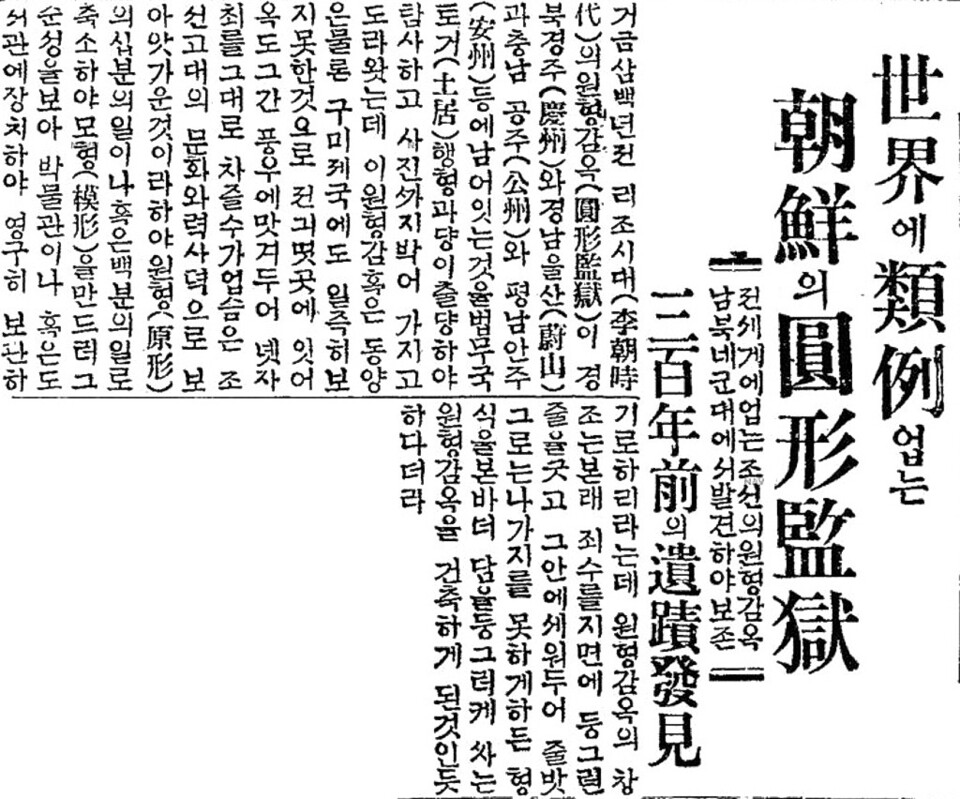

"세계에 류례 업난 됴선의 원형 감옥… 삼백 년 전 리도 시대의 유적" 1926년 11월 25일 '신한민보'에 실린 기사다. 같은 날 '동아일보' 역시 "세계에도 없는 조선의 원형 감옥"이라는 표제로 보도했다. 경주, 울산, 공주, 안주 등지에서 300년 전 조선시대 원형 감옥이 발견되었다는 것이다.

당시 언론이 "동양은 물론 유럽에서도 보기 어려운 유적"이라고 평가한 데는 이유가 있었다. 원형 감옥(circular prison) 개념은 18세기 말 영국의 공리주의 철학자 제러미 벤담이 고안한 파놉티콘(Panopticon)을 통해 서구 근대 사회에 알려졌다. 그리스어 'pan(모두)'과 'opticon(본다)'의 합성어인 파놉티콘은 중앙 감시탑을 중심으로 원형 배치된 감방 구조를 통해 소수의 감시자가 다수의 수감자를 효율적으로 통제할 수 있는 건축 형식이었다.

그런데 신문에 따르면, 벤담의 설계보다 최소 100년 이상 앞선 시기에 조선에서 유사한 형태의 감옥이 운영되고 있었다는 것이다. 이는 단순한 고고학적 발견을 넘어 동서양 형벌 제도사의 비교 연구에 중요한 함의를 던지는 사건이었다. 울산 원도심의 옛 지명은 이 사실을 뒷받침하는 구체적 증거를 제공한다. 옥교동(獄橋洞)은 본래 울산도호부의 감옥이 있던 '옥골' 마을이었다. 감옥을 뜻하는 '옥(獄)'자가 마을 이름과 다리, 샘물 이름에 모두 남아 있었다.

조선시대 지방 통치 체계에서 도호부급 고을은 독자적 사법권을 행사했으며, 울산도호부 역시 자체 감옥을 운영했다. '경국대전'형전에 따르면, 각 고을의 관아에는 옥사(獄舍)를 두고 전옥(典獄) 또는 옥졸(獄卒)이 관리했다. 일제강점기 이후에도 울산의 경찰서와 유치장이 옥교동에 위치한 것은 이러한 공간적 연속성을 보여준다. 현재까지 발굴 및 고지도 분석을 통해 확인된 조선시대 감옥은 대부분 원형 구조였다. 연구자들은 조선시대 원형 감옥이 표시된 고지도를 109개 지역 146매에서 확인했다. 공주 옥은 1914년까지 유지된 감옥으로 전형적인 원형 담장과 중앙 감시 구조가 뚜렷하다. 경주 옥은 1997년 발굴 조사에서 원형 기단과 배수 시설이 확인되었다. 포항의 연일 옥은 2003~2004년 조사를 통해 원형 담장의 흔적과 중앙 건물지가 드러났다. 이들 유적의 공통점은 원형 또는 타원형의 담장과 중앙에 위치한 감시·관리 건물, 방사형으로 배치된 감방 공간 그리고 효율적 배수를 위한 구조적 고려를 했다는 점이다.

조선의 원형 감옥은 단순히 감시 효율성만을 고려한 것이 아니었다. 여기에는 유교적 형정(刑政) 철학이 깊이 투영되어 있다. 후한(後漢)의 경학자 정현(鄭玄, 127~200)은 '주례(周禮)' 주석에서 다음과 같이 설명했다. "원형 감옥을 만든 것은 '둥근 것을 그리는 규(規)'가 인(仁)을 주관하기 때문이다. 관리는 어진 마음으로 죄인을 조사해야 한다" 여기서 '규(規)'는 다층적 의미를 지닌다. 원을 그리는 컴퍼스(도구), 법과 규정(규범), 둥글다, 원만하다(형태)와 바로잡다(교정)란 뜻이 있다. 즉, 형벌의 목적은 응징이 아니라 교정(矯正)과 교화(敎化)에 있으며, 이는 '둥근 형태'라는 건축적 형식을 통해 상징적으로 구현되었다. 각이 진 사각형은 엄격함과 경직성을, 둥근 원형은 포용과 순환을 의미했다.

특히 조선의 원형 감옥은 단순한 기능주의를 넘어 우주론적 상징 체계와 연결되어 있었다. '하늘은 둥글고 땅은 네모나다(天圓地方)'는 동아시아 전통 우주관에서 원형은 하늘의 이치를 상징했다. 죄인을 가두는 공간을 원형으로 만든 것은 하늘의 이치로써 사람을 바로잡겠다는 의지의 표현이었다.

오늘날 우리는 '디지털 원형 감옥'의 시대를 살고 있다. CCTV, 스마트폰 위치 추적, SNS 활동 기록, 보이스 피싱과 빅데이터 분석 등을 통해 개인의 일거수일투족이 포착되고 저장된다. 예전엔 고문을 해서 중요 정보를 캐냈다. 하지만 지금은 그럴 필요가 없다. 거의 모든 사람이 자발적으로 자신의 신상과 정보를 모두 공개하고 있으니 자발적 노예란 말이 딱이다. 스마트폰은 궁극적으로 고문 기구와 같은 기능을 한다는 비판은 그래서 나온다. 지금은 매우 효율적인 통제 사회가 되어버렸다. 기술은 진보했으나, 인간을 대하는 근본 태도는 정체 내지 퇴보하지 않았는가 묻고 싶다.

김잠출 울산역사연구소 사무국장