1591년 11월28일, 울산의 한 선비가 지인에게 편지를 썼다. 편지에는 불안한 예감이 담겨 있었다. "쇠 185근을 보냅니다. 창을 만들어주십시오" 이보다 앞선 2월 9일에 더욱 비감한 편지를 보냈다. "환난 속에 죽는다면 운명이 쇠퇴한 것일까" 주인공은 성재 장희춘(蔣希春, 1556-1618)이다.

그의 예감은 적중했다. 1592년 4월13일, 왜적이 부산을 침탈했다. 전쟁 발발 1년 2개월 전에 장희춘은 이미 전란을 탐지했던 것이다. 염포 등 울산의 항구에서 대마도 등 일본을 오가는 어민과 무역 중개상들이 정보를 전했을 것이다.

1592년 4월23일 이경연 등과 함께 의병을 일으켜 박봉수를 대장으로 추대하고, 스스로 우익장(右翼將)을 맡았다. 5월5일 함월산성을 거점으로 병영성에서 적을 물리쳤다. 5월14일 영천과 개운포, 도산성의 적을 대파했다. 6월7일 금오산, 9월10일 개운포, 11월5일 동천에서 왜적을 격파하는 등 초기 방어전의 중심에 섰다. (문집 등 사찬 기록)

그는 단순한 무장이 아니었다. 의병 활동의 조직자이자 연결자였다. 1592년 6월의 문천회맹(蚊川會盟), 1593년 1월 학성관 모임, 10월 반구정의 구강회맹(鷗江會盟), 1596년 제1차 팔공산회맹, 1597년 화왕산회맹 등 영남 의병들이 모인 주요 회맹에 빠짐없이 참여한 실천적 선비였다.

그는 왜어를 능숙하게 구사했다. 이 능력은 1594년 서생포왜성강화회담에서 빛을 발했다. 그는 이겸수 등과 함께 회담에 참여하여 서신을 교환하고 왜적의 정세를 파악해 보고했다. 세 차례에 걸친 회담은 왜군의 무리한 요구로 결렬되었지만, 장희춘의 역할은 주목할 만했다. 전쟁터에서 칼을 휘두르는 것도 중요하지만, 적의 말을 알아듣고 그들의 속내를 파악하는 것은 그에 못지않게 중요한 일. 장희춘은 울산이라는 지리적 특성, 즉 왜와의 교류 속에서 자연스럽게 왜어를 익혔을 것이다. 그리고 그 능력은 전쟁 중에도, 전쟁 후에도 조선에게 꼭 필요한 자산이 되었다.

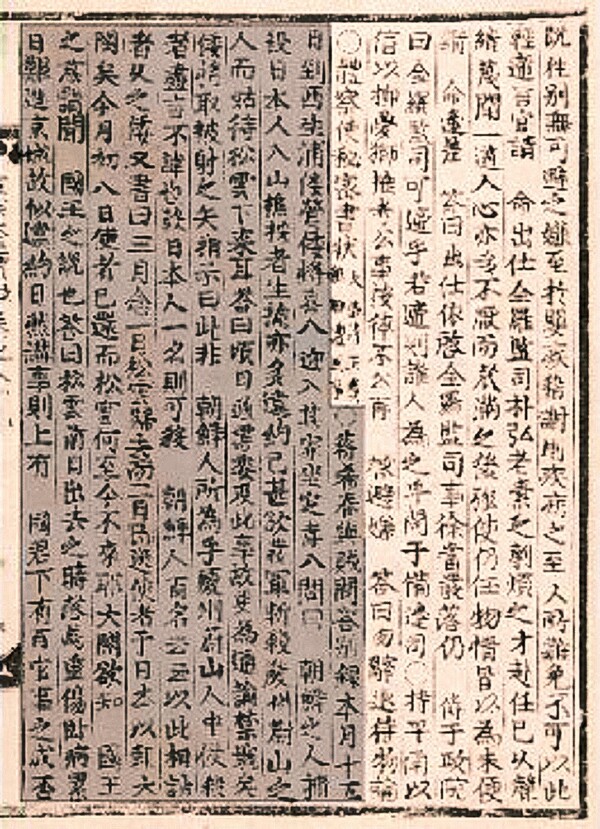

그의 진가가 다시 한번 발휘된 것은 1607년. 전쟁 중 일본에 끌려간 조선인을 송환하기 위해 '회답 겸 쇄환사(回答兼刷還使)'를 파견할 때였다. 그는 첫 번째 사절단에 수행원으로 포함되었다. 대일 교섭 경험과 왜어 능력을 가졌으니 최적임자였다. 일행은 부산에서 대마도를 거쳐 오사카, 나고야를 지나 에도(江戶)까지 갔다 돌아왔다. 장희춘은 1607년 1월15일 한성을 떠나 7월17일부터 209일간의 여정을 기록해 『해동기(海東記)』를 남겼다. 피로인을 만난 사례는 13차례 이상, 수백 명이 넘었다고 전한다. 이때 만난 피로인들의 이야기를 생생하게 전한다.

"1607년 3월24일, 궁을 순회하다가 동쪽 회랑에서 한 여인을 만났다. 서른 살. 그녀는 얼굴이 자못 곱고 예뻤다. 창원의 기녀 옥경이었다. 정유재란 때 끌려와 이곳저곳 팔려 다니다 소창(小倉)에 있던 중 사신의 행차를 듣고 배를 빌려 타고 와 부모 친척의 생사를 묻고자 했다. 말을 마친 옥경은 얼굴을 가리고 울었다. 눈물이 흘러내리는 것이 마치 비가 내리는 듯했다" 장희춘은 귀국길에 데려가겠다며 위로했다. 전쟁이 끝난지 10년이 지났지만 많은 피로인들은 적지에서 노예생활을 하고 있었다.

그러니 해동기는 단순한 여행기가 아니라 전쟁의 상처를 기록한 것이고, 이산가족의 애절함을 담은 증언이었다. 피로인 이야기뿐 아니라 일본의 성씨, 풍속, 음악, 음식, 의복, 주택, 형벌 등이 상세히 기록돼 17세기 초 일본의 사회상을 알 수 있는 귀한 자료이다. 장희춘은 관찰자이자 기록자였다. 의병장으로서의 무용과 교섭가로서의 일어 능력, 그리고 기록하는 자의 치밀함을 모두 갖췄다. 전쟁을 경험했기에 평화의 소중함을 알았고, 적국의 언어를 알았기에 소통의 중요성을 깨달았으며, 피로인들의 눈물을 보았기에 전쟁의 참상을 있는 그대로 묘사할 수 있었다.

장희춘은 절의를 대표하는 선비이자 경의(敬義)를 실천한 의병장이었다. 그의 생애나 시대정신을 알려면 실록 등 공식기록은 물론 문집 등 개인 기록을 비판적으로 검토해야지만 그 일은 전문가에게 맡긴다. 겨우 대롱구멍(管見)을 통해 겨우 푸른 하늘을 보는 자가 어찌 함부로 평하겠나? 다만 아무리 좋은 기록도 그냥 두면 "대장경도 모르면 빨래판이 된다" 지금이라도 이를 전하는 이유이다. 1618년 세상을 떠난 장희춘의 묘소는 울산광역시 북구 강동동 달곡 비봉산에 있다.

김잠출 울산역사연구소 사무국장